阿蘇山の火山灰を含む土や、温泉水が湧き出る自然に恵まれた南小国。

80年代当時はまだ知る人も少ないこの地を窯元として満願寺窯がはじまります。

阿蘇の自然の植物や、野菜、果物を原料として独自の釉薬「自然灰釉」を創り出し、

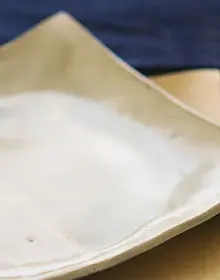

この自然灰釉と、阿蘇の土を使った手びねりで、自然の素朴な美しさを表現しています。

熊本を中心としておこなわれていた個展も全国での個展へと広がり、

多くの方の食卓や生活に寄り添う器として愛用されています。

自然の景色を器に写し込みたい思いから生まれた「自然灰釉」

独特の深みのある発色は他にはない特徴です。

阿蘇の土が見せる豊かな表情や、手触り。手びねりによる柔らかいフォルムからは

自然のありのままの素朴な美しさと力強さを感じていただけると思います。

持ちやすい、口あたりがいいなど、器としての役割を果たしながら、

器ひとつひとつの風景を愉しんでいただけるのも満願寺窯ならではの趣です。

満願寺窯の特徴である釉薬は、野菜や果物、植物など、自然のものを原料として作られる自然灰釉です。一般的な釉薬とは異なる発色が特徴で、力強く深い色や、素朴で柔らかな質感を感じる色など、焼き上がりの発色、風合いがとても豊かです。

この自然灰釉は野菜・果物から釉薬になるまで全て手作りです。自然灰釉として使えるには短くても1年以上、長ければ10年以上かけて作られる貴重な釉薬もあります。

阿蘇の土をベースに信楽土などを合わせた土を使っています。

阿蘇の土は阿蘇山の噴火により灰と鉄の含有量が多く、燃焼すると石や鉄分が表面に表れてとても個性的で豊かな表情を見せてくれます。

使うほどに色味がひきしまり、釉薬には貫入が無数に生まれ、使う人に合わせて器の風合いも変わっていきます。

時々、器を眺めて風合いの変化を感じるのも土の器ならではの愉しみ方です。

たとえば何を美しいと思うのか? 千利休は素朴で形が均等ではない器に自然の美を見出しました。

満願寺窯の作品はすべて手びねり。素朴で自然体の落ち着いた造形の美しさや、手の中に収まる使いやすさ、口当たりの良さなどを顧慮しながら少しずつ丹念に器のカタチへと仕上げています。

人の手が作る柔らかな曲線と不均等な形が手にスッと馴染む。使う人に長く寄り添える器です。

器を自由に使ってみるのも楽しみのひとつです。

器を重ねたり、花を添えるだけで、いつもとは違った風景を簡単に描けてしまう。

とくに土の器は主張しすぎず、主役をちゃんと引き立てる。日々の食卓や、おもてなしをさり気なく演出してくれます。

毎日、器に料理を盛っています。いつか買った器と日々、共に暮らしています。

土の器には和食がよく合いますが、洋食に使ってもいい。釉薬に合わせた料理をいろいろな小鉢に盛って並べてもいいし、どんっと大鉢に盛ってもいい。特別なルールはありません、器が全て受け止めてくれます。

釉薬の種類や、色で揃えたり、使う人に合わせてばらばらに集めるのも食卓が楽しそうです。

作品の多くはハードカバーの小説やビジネス書籍とほぼ同じ価格です。本棚に本が並ぶように、お気に入りの器が食器棚に並ぶ、家族の食器が並ぶ、穏やかで幸せな風景です。

熊本県阿蘇郡小国町の自然に囲まれた環境で育ち、幼少期は山や川で遊びながら父親である北川八郎の手伝いもしていましたが、この頃はまだ粘土で恐竜などを作って遊ぶ程度でした。

創作に興味を持ち出したのは高校生になってから。完全にコントロールすることができない「土と火」によって生まれる偶然の美しさ、その偶然を計算しながら創作する陶芸に魅力を感じ始める。

造形を一から学ぶために芸術系の短大に進学するが、やむを得ない事情で中退することになる。以前から興味があった京都を訪れる機会となり、父・八郎の薦めで雑貨・アパレルを取り扱う会社で2年間勤務する。この時に顧客の「物への愛着」「必要とされる物」などを知ることができ、陶器を使う人の気持ちを理解するための貴重な体験となった。

再び小国に戻り陶芸の制作を始める。父・八郎の元で修行をして「北川八郎の展示会」に数点ではあるが作品の展示が許されるようになる。徐々に展示数も増えてお客様にも選ばれるようになり、北川麦彦として個展やイベントに出展するまでに至る。 「陶」の意味に相応しい作家を目指して、好奇心旺盛に土へ向き合って創作しています。